编委会

封面题字: 杨 辛

主办单位:北京大学

顾 问:王义遒 林钧敬 张 彦

编委会主任:陈宝剑

副主任:陈占安 徐善东 王逸鸣

户国栋

委 员(以姓氏笔画为序):

王天兵 王艳超 冯支越 匡国鑫

孙 华 关海庭 陈建龙 刘 卉

刘海骅 宇文利 吴艳红 李 杨

陈征微 金顶兵 查 晶 祖嘉合

夏学銮 蒋广学 霍晓丹 魏中鹏

刘书林(《思想理论教育导刊》常务副主编)

杨守建(《中国青年研究》副主编)

彭庆红(《思想教育研究》常务副主编)

谢成宇(《学校党建与思想教育》社长)

屈晓婷(《北京教育(德育)》副主编)

夏晓虹(《高校辅导员》常务副主编)

周文辉(《学位与研究生教育》社长)

李艺英(《北京教育(高教)》社长)

郑 端(《思想理论教育导刊》编辑部主任)

陈九如(《高校辅导员学刊》副主编)

毛殊凡(《中国高校社会科学》总编室主任)

主 编:王艳超

编 辑:许 凝 马丽晨 朱俊炜

王 剑 吕 媛 李婷婷

李 涛 侯欣迪 杨晓征

宋 鑫 张会峰 陈秋媛

马 博 陈珺茗 陈 卓

审 校:青年理论办公室

第四代教育评价理论视角下的博士研究生学术创新成果综合评价

摘要:科学的教育评价方式有利于准确衡量教育质量。作为我国国民教育的最高层次,研究生教育评价对培养造就适应党和国家事业发展需要的高层次人才至关重要。在深化新时代教育评价改革背景下,文章尝试运用第四代教育评价理论,分析北京大学研究生教育评价改革探索,梳理博士研究生学术创新成果综合评价的“破”“立”“督”等多重举措和实践经验。

关键词:教育评价理论;博士研究生;学术创新成果;综合评价

一、引言

教育评价事关教育发展方向。2020年2月18 日,教育部、科技部印发《关于规范高等学校 SCI论文相关指标使用树立正确评价导向的若干意见》(教科技[2020]2号),对破除论文“SCI至上”提出明确要求。2020年底,中共中央、国务院印发《深化新时代教育评价改革总体方案》,阐明了与中国教育现代化总体进程相适应的分阶段的深化新时代教育评价改革目标,坚持破立结合,重点设计改革任务,成为指导深化新时代教育评价改革的纲领性文件。

具体就研究生教育而言,其评价按照评价对象和层次,可以分为省级研究生教育评价,高水平大学教育质量评价,基于学科、学位层次、学位类型的研究生教育评价等。研究生教育是我国国民教育的最高层次,在培养创新人才、提高创新能力、服务经济社会发展、推进国家治理体系和治理能力现代化方面具有重要作用。在《总体方案》的背景下,如何建立新时代高校研究生教育评价体系是每个高校都在思考和探索的问题。

二、第四代教育评价理论的主要内容

教育评价理论的历史发展大致可以分为以下四个阶段:第一代教育评价理论发展阶段(1900—1930)注重评价结果的数量化与客观化,教育评价本质上被看作一种“测量”,统计、测量技术手段的广泛使用是该阶段的主要标志;第二代教育评价理论(1930—1950)认为“评价是一个过程”而不是“测试”,侧重描述教育结果与教育目标一致的程度;第三代评价理论(1950—1970)侧重于价值判断,认为评价主体在运用测量技术手段收集数据的同时,也要明确制定判断标准与教育目标;第四代教育评价理论诞生于20世纪80年代,根据哲学上的建构主义,评价就是对被评对象赋予价值,评价理论和评价方法都是“人的心理建构”。基于此种观念,古贝和林肯(Egon G.Guba&Yvonna S. Lincoin) 基于建构主义范式,提出了第四代评价理论,重新强调了价值多元性,主张评价过程要将教育相关所有价值主体的需要考虑进来,通过沟通、协商而达成共同建构,满足多元价值诉求,即必须揭示相关团体的建构并使它们接受其他建构的批判,还要提供改进或更新建构的机会。第四代评价理论抛弃前三代评价理论主张的科学主义范式,以建构主义为内核,重视多元价值需要,极大地促进了管理者和评价者、评价利益相关者等之间的平等对话,教育评价过程由此变成一个由评价者不断协调各种价值标准间的分歧、综合各方意见、努力达成一致的过程。

第四代教育评价认为评价应坚持价值多元性,反对管理主义倾向,对学习资源和学习过程的关注度增大。这一核心理念为高校建立科学的学术评价体系提供了理论支撑和行动路径参考。作为“双一流”高校,中国研究生教育的先行者,近年来,北京大学认真落实立德树人根本任务,改革人才培养评价标准和内容,“破五唯”,逐步取消强调论文发表的单一评价模式,持续优化研究生学术水平评价方式,探索建立学术创新成果综合评价机制,形成科学合理的教育评价导向。研究生研究活力充分释放,创新成果不断涌现,有效提升了培养质量,取得了显著的改革成效。

三、建立学术创新成果综合评价机制

(一)破:取消强调论文发表的单一评价模式

申请学位前发表学术论文,在一定程度上,促进了研究生在学期间进行系统、规范的学术训练,有利于评价研究生学术水平,保障学位授予质量。然而,这种评价模式容易导致研究生在科研创新中急功近利,偏离教育初心,不利于研究生潜心治学、攻坚克难。这一问题多年前就受到关注。一方面,院系和学位评定分委员会根据学科特点制定论文发表要求,避免简单、硬性(“一刀切”)执行论文发表要求;另一方面,重视提高博士学位论文质量,培育涉及学科前沿、具有重要意义、创新性强的研究,加强对优秀博士学位论文的评选工作和奖励力度。2012年起,物理学院、生命科学学院、国家发展研究院等院系修订培养方案,率先全面取消对论文发表的硬性要求,通过引入建设实验系统、建立理论模型、获得发明专利、写作学年论文等形式,大胆尝试改革博士研究生学术水平评价方式。

(二)立:建立学术创新成果综合评价机制

随着博士研究生教育综合改革深入推进,北京大学于2019年修订《北京大学博士研究生培养管理办法》,规范各类评价工作中发表论文相关指标的使用,探索建立了科学的评价体系,使用学术创新成果综合评价取代论文发表要求,引导评价工作突出科学精神、创新质量、服务贡献的多元性理念,推动了研究生教育回归学术初心。

一是尊重学科差异,丰富呈现形式,逐步完善创新成果评价机制。各院系根据自身特点,制定对博士研究生学术创新成果的综合评价实施细则。鼓励博士研究生结合学科发展前沿和兴趣开展研究,在学期间发表以学术论文、专利、软件著作权、著作等形式的学术创新成果。例如,理工科考核博士生对实验系统的建设、理论模型和方法的建立或大型计算程序的开发等方面做出了重要贡献;或者其发表的学术论文或获批的发明专利体现出较大的贡献。化学与分子工程学院考核学术论文、专利、软件著作权、著作等。社会科学学科的考核形式一般可以是学术论文发表、科研课题参与、学术论文获奖、科研成果专利等、工作论文(达到院系认定的E类以上刊物发表的标准)、国际会议等。

二是突出学位论文,保障培养质量。克服“重发表论文、轻学位论文”问题,保证博士研究生在撰写学位论文过程中的时间和精力投入,提升人才培养和学位授予质量。例如,生命科学学院、化学与分子工程学院、前沿交叉学科研究院和分子医学所等院系,对于学位论文评阅中单项评分不达标的学位论文,将要求其作者修改论文后再申请学位。从学校层面上,启动了“学位论文修改完善工作机制”,针对在评阅、答辩或分会审核过程存在问题的博士学位论文,组织院系对论文进行修改和完善,走好学位审核关键的“最后一公里”。经过几年的努力,学位论文质量较以往得到了提高,学位论文在评阅环节出问题比例较以往明显减少;延期率显著下降,特别是延期至7年、8年的博士生比例降低,2020年上半年博士生延期毕业率较去年同期下降2.18%。

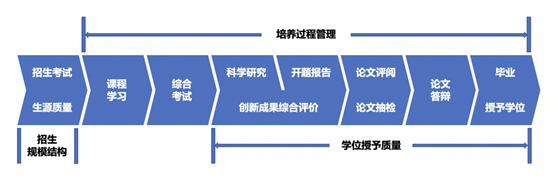

(三)督:推动研究生教育综合改革,加强过程管理

人才培养质量是研究生教育的基本衡量标准。北京大学近年来加强过程管理,落实培养环节,提高培养质量。基本形成了“以制度体系为根基,以研究生教育全过程管理为抓手,以培养拔尖创新人才为突破口”的研究生教育质量保障体系,逐渐以“过程管理”替代“目标管理”。

一是完善制度体系建设,夯实管理基础。学校制定、修订了一系列保障研究生教育质量的文件,如《北京大学博士研究生培养工作规定》《北京大学研究生学籍管理办法》《北京大学学位授予工作细则》等。二是加强研究生教育全过程管理。招生工作规范透明,严格把好“入口关”;培养和学位授予环节严格把控,保证质量,管理触角延伸至制定培养方案、课程教学、综合考试、开题报告、研究指导、论文评阅和答辩、分会审核等全过程各环节,加强监督。同时,加强对博士研究生学术诚信和学术规范的教育,把论文写作指导课程和学术规范课程作为必修课,融入过程管理,切实加强对博士生撰写和发表学术论文、学术成果和学位论文的指导和训练,授人以渔。三是畅通分流渠道,在保障学生基本权益的基础上,完善了转专业、退学、博转硕、结业等多出口的分流退出机制。

四、实践经验

(一)研究生教育治理能力水平进一步提高

目前,北京大学各院系已经制定《博士研究生学术创新成果的综合评价实施细则》,正在严格执行。在此基础上,推出一系列改革举措,着力加强对研究生培养过程全方位、诊断式评价,推动博士研究生年度审核、院系研究生教育年度评估等体制机制建设,实现覆盖生源、学生结构、培养环节、导师指导情况、课程管理、经费支持、毕业论文、成果发表等多个维度的评价和监督,进一步完善了研究生教育治理体系,提升了研究生教育治理能力水平。

(二)先行改革院系博士研究生培养成果丰硕

物理学院现代光学所于2012年改革学位申请条件,取消对博士毕业生发表SCI论文的硬性要求,强调博士研究生在校期间科研贡献、学术成果的系统性和创新性,赋予博士研究生选择研究方向更大的自主权。一方面,弱化发表SCI论文的要求,有利于博士研究生减少对待科研的功利性和焦虑情绪,聚焦所在的科研兴趣方向,开展持续性科学研究工作,取得更多高质量学术成果。2020届博士毕业生韩猛在校期间发表高水平SCI论文10余篇,其中,以第一作者在物理学顶级期刊Physical Review Letters上发表论文3篇;许多毕业博士生已经在国内外高校或研究机构获聘教授、副教授、研究员,获得国家级人才计划支持,继续从事科研工作。另一方面,不再关注是否发表论文和发表论文数量,有利于博士研究生大胆地挑战高难度课题,提升科研工作的质量。2016级博士生罗德映放弃在前期工作基础上继续发表“小文章”转而挑战高难度课题,于2018年作为第一作者在国际顶级期刊《Science》发表文章,创造了当时反式结构钙钛矿太阳能电池效率的世界最高纪录。

国家发展研究院于2012年开展博士研究生培养方案改革,规避为发表而发表的弊端,以完成2篇学年论文代替在校期间发表2篇论文的硬性要求,每篇学年论文须由2位教授独立评审通过,其中,第二学年论文使用中文写作,第三学年论文使用英文写作,强化学术训练,增强创新能力。截至目前,采用新培养方案的博士毕业生已达48人,其中,34人在校期间发表论文155篇次,人均4.6篇次,特别是,9名2012级直博生在校期间实现发表论文63篇次,人均7篇次;18人在北京大学、人民大学、中山大学等国内重点高校任教,3人在伦敦政治经济学院、哈勒大学、丹麦奥胡斯大学等国外高校任教,5人在政府部门任职,4人在联合国、国际货币基金组织、世界银行等国际组织任职,2人在境外中央银行工作。

经济学院推行“学生综合素质评价机制改革”和“论文评价机制改革”,有效打破了“唯GPA”论高低的格局,经过多年实践,有效引领学生德、智、体、美、劳全面发展,提高了学生的综合素质。强化过程管理,打破了在毕业时“数论文”“看篇数”的评价格局,激励学生沉潜静气,打磨出更高质量的研究成果。

生命科学联合中心根据项目培养目标和交叉学科特点,精心制定“整合生命科学”交叉学科培养方案,夯实基础,固本培元,研究生培养质量得到提升。同时,学校以前瞻性的眼光,在全国高校中率先设立了“北京大学交叉学位分会”,设置“整合生命科学交叉二级学科(博士点)”“整合科学实验班(本科生)”,开创性地为交叉学科的创新型人才培养提供了体制上的保障。

(三)博士研究生学术创新成果整体提升明显

以改革全面实施后的2020届夏季博士毕业生为例,在校期间发表学术论文、出版科研专著、获得专利的数量较往届明显增长,获得科研奖励的数量较往届有所上升,并在Nature、Science等重要期刊上发表了多篇具有影响力的科研成果:以第一作者身份发表3150篇学术论文,其中,国内1691篇,国外1459篇;核心刊物收录1816篇,SCI收录1510篇。以第一作者身份发表科研论文的影响因子平均值达5.90。67名博士毕业生获得科研奖励共计224项,其中,国家级41项,省部级38项,校级奖145项;以第一负责人身份获得194项。

此外,近年来,45篇优秀博士学位论文被世界著名出版集团——施普林格自然集团全球出版,充分体现出学术创新成果综合评价改革对高质量博士学位论文的支撑作用。

作者简介:陈秋媛 北京大学研究生院综合办公室副主任 助理研究员

李 想 北京大学研究生院综合办公室干部 研究实习员

参考文献:

[1]范国睿.以教育评价释放学校发展活力[J].教育研究,2020-12-22.

[2]王战军.学位与研究生教育评价理论与方法[M].北京:高等教育出版社,2012.

[3]刘佳.第四代评价理论视阈下高校教学评价制度的反思与重建[J].教育发展研究,2015(17):56-61.

[4]〔美〕古贝,林肯.第四代评估[M].秦霖,等.译.北京:中国人民大学出版社,2008.

[5]文雯,李雪,王晶.第四代评估理论视角下的研究生项目评估[J].高等工程教育研究,2015(3):108-113.

[6]施翰,丁锐.第四代评价视角下继续教育质量评价的反思与建构[J].继续教育研究,2021(5):9-14.